El virreinato de nueva granada también fue conocido como “El territorio explorado” por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538 donde se programó la demarcación de la Audiencia de Santa Fe que dependía, en ese momento, del Virreinato del Perú. No obstante, esa entidad político-administrativa abarcó en primera instancia el territorio comprendido entre el límite de la Capitanía General de Guatemala y los confines del Virreinato del Perú.

En los virreinatos americanos el virrey de Nueva Granada, además de trabajar en el cargo jefe militar superior se le asignaba la misión de custodiar a los súbditos para asegurar que los oficiales, a su cargo, estuviesen trabajando correctamente sin necesidad de generar un ambiente competitivo con oficiales que presentaban rangos similares. Es de esta manera como los virreyes debían administrar los impuestos, evitar el contrabando y apoyar los oficios de evangelización de los indios.

El virreinato permaneció con su capital en Santafé de Bogotá, sede de la audiencia, que fue donde se gobernó principalmente en las provincias de Antioquia, Cartagena, Riohacha, Maracaibo (Mérida-La Grita), Caracas, Nueva Andalucía (Cumaná), Guayana y Río Orinoco; los gobiernos de Choco, Quito, Popayán y Guayaquil; y las islas de Trinidad y Margarita. Por su parte, Antonio de la Pedrosa y Guerrero, quién formó parte del Consejo de Indias, se encargó de organizar el virreinato, donde gobernó a partir de 1718. El primer virrey que tomó posesión oficialmente del cargo fue Jorge de Villalonga (1719 y 1724), año en que el virreinato se disolvió por el mismo Villalonga quien lo consideró ineficaz e incompetente dejando así al virreinato en reposo por 16 años consecutivos (1740).

Colombia en la época de la colonia (1550-1810)

Colombia dio inicio a la época colonial el 7 de abril de 1550 con la primera sesión, de “La Real audiencia de Santa Fe de Bogotá”. Con este evento, que se realizó en una casona ubicada en la plaza Bolívar y lo que es actualmente el reconocido “palacio de la justicia”, comenzó dicho período hasta el año 1810 con el estallido de la independencia colombiana.

Esta fase significó y tuvo mayor importancia gracias a la consolidación de los españoles en América, por la explotación abrumadora del oro y de la cultura indígena del continente. Además, -La Colonia- aprovechó en primera instancia la economía de las tierras conquistadas por los españoles, desde el trabajo que realizaban los indígenas y esclavos africanos a través de modelos como la encomienda y el latifundio.

La etapa colonial también caracterizó ya que la población indígena y los hombres esclavos- provenientes de Guinea, Senegal y Níger- evangelizaban con el cristianismo en América para trabajar con la extracción minera, principalmente. En este tiempo, cuando los africanos y españoles pisaron las tierras americanas, comenzó el proceso del mestizaje en Colombia; que no es más que la mezcla de razas. Es de esta manera, como los conquistadores que dieron el primer paso consideraron interesantes y exóticas a las indígenas amerindias; lo que originó una unión significativa que dio como resultado: hijos que fueron los primeros productos del mestizaje.

Es de suma importancia resaltar que a inicios de la colonia los españoles, indígenas y posteriormente los negros vivían distanciados sin sostener ningún tipo de relación. Pero tiempo después existieron los llamados “matrimonios interraciales” lo que le permitió para el año 1600 una sociedad completamente mestiza. No obstante, a la mezcla de españoles con indígenas, se agregaron los negros, quienes también forman parte fundamental en el proceso que originó las siguientes combinaciones: indios y blancos (matizo), blancos y negro (mulato), negros e indios (zambo).

En cuanto a la estructura social del período colonial todo se enfoca en la economía debido a la falta de eficacia y el exagerado dominio de la nación sobre la producción, los impuestos y las exportaciones. El monopolio de los españoles mejor conocido como, la minería, estaba al servicio de las arcas de la península y es de esta manera como la producción agrícola no solo era rudimentaria sino que también se preocupaba por satisfacer el mercado interno con productos exóticos exportados a España que, a su vez, eran el único capaz de soportar el viaje trasatlántico.

En tiempos de colonia, la economía era importante debido a la adquisición de las riquezas que los indígenas tenían en templos, sepulturas, adornos personales. Por la fama del oro, la economía de la época fue dirigida principalmente hacia la minería, lo que ocasionó la exclusión de la agricultura colocándola en segundo plano. Asimismo, lo que en aquel tiempo se llegó a considerar como privilegios españoles para controlar su explotación-, se creó el cargo de supervisor de minas, fundiciones y escribanos.

Existe un factor base de la economía colonial que es de suma importancia recordar – las encomiendas- ya que eran ellas las que a la larga se convertían es haciendas. En algunas zonas como las de la costa y el occidente las encomiendas no fueron tantas como en el altiplano que era donde se concentraba la producción en haciendas comunes de propiedad española directa.

Formación del virreinato de Nueva Granada

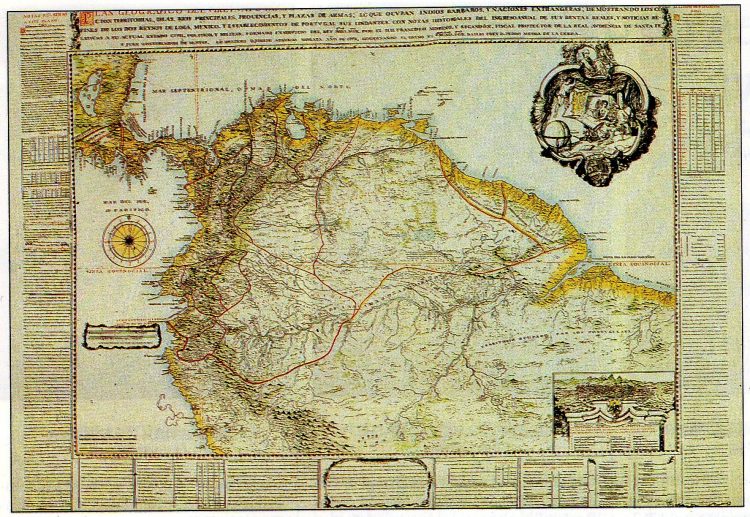

El nuevo Reino de Granada mejor conocido como el “Virreinato de Nueva Granada”, fue fundado en el año 1717 por Felipe V con la finalidad de disminuir el poder del consejo de indias y dominar directamente sus territorios los cuales correspondían, para aquel entonces, a las Reales Audiencias de Santafé de Bogotá, Panamá, Quito y Perú. Asimismo, los actuales territorios: Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador también formaron parte del virreinato que desapareció oficialmente en 1819 con la independencia de las naciones que estaban incluidas en dicha entidad político-administrativa.

La fundación del virreinato, ya mencionado, se da gracias a la política borbónica que iniciaba con la reorganización administrativa de reforma y modernización de los mecanismos, para extraer y comercializar las materias primas adquiridas de las colonias. Sin embargo, el virreinato de Nueva Granada fue disuelto en varias oportunidades por problemas económicos ocasionados por la derrota española en la guerra de la Cuádruple Alianza (1718-1720).

Territorios del virreinato

Territorio jurisdiccional de la Real Audiencia de Quito

- Gobierno de Quito, a cargo del Presidente, cuatro oidores y un fiscal.

- Corregimiento de Quito, que tenía jurisdicción hasta las 5 leguas en las afueras alrededor de toda la ciudad de Quito y fue anulado en 1772.

- Gobierno de Atacames o de la Esmeraldas, gobernado por un Teniente de Gobernador, miembro del cabildo de Quito.

- Corregimiento de Quito que se despobló hacia 1630 y pasa a pertenecer a Guayaquil en1768 por su vinculación geográfica con Puerto Viejo.

- Gobierno de Cuenca, hasta 1763 fue un corregimiento.

- Gobierno de Guayaquil, hasta 1763 fue un corregimiento.

- Tenencia de Puerto Viejo o de Portoviejo, administrada por un Teniente de Gobernador nombrado por el cabildo de Guayaquil.

- Alcaldía Mayor del puerto de Manta; creada a finales del siglo XVI fue dependiente de la administración de la ciudad de Puerto Viejo para trajinar mercaderías y bastimentos.

- Alcaldía Mayor de las Bodegas de Yaguachi.

- Alcaldía Mayor de las Bodegas de Naranjal.

- Alcaldía Mayor de las Bodegas de Babahoyo.

- Alcaldía Mayor de las Bodegas de Baba.

- Gobierno de Jaén de Bracamoros.

- Gobierno de Maynas, pasó al Virreinato del Perú en 1802.

- Gobierno de Popayán, las villas de Cartago, Anserma, Caloto y Toro estaban dentro del distrito de la Audiencia de Santafé.

- Corregimiento de Pasto

- Corregimiento de Barbacoas con sede en Santiago de Cali; a su cargo estaban las siguientes ciudades con Cabildo:

- Tenencia de Buga.

- Tenencia de Almaguer

- Tenencia de Buenaventura.

- Gobierno de Quijos, Canelos y Macas, pasó al Virreinato del Perú en 1802.

Territorio jurisdiccional de la Real Audiencia de Santafé

- Gobierno de Santafé, a cargo del virrey.

- Corregimiento de indios de Zipaquirá y Ubaté.

- Corregimiento de indios de Bogotá.

- Corregimiento de indios de Boza.

- Corregimiento de indios de Guatavita.

- Corregimiento de indios de Pasca.

- Corregimiento de indios de Ubaque.

- Corregimiento de indios de Guadas.

- Gobierno de Antioquia, separado de Popayán en 1576.

- Gobierno de Casanare o de Santiago de las Atalayas.

- Gobierno de Cartagena.

- Gobierno del Chocó, separado de Popayán en 1726.

- Gobierno del Darién, creado en 1620.

- Gobierno de Llanos de San Juan y San Martín, no tenía gobernador, siendo gobernado por los alcaldes ordinarios de San Martín.

- Gobierno de Mariquita, hasta 1763 fue un corregimiento.

- Gobierno de Neiva, hasta 1763 fue un corregimiento.

- Corregimiento de indios de Coyaima.

- Corregimiento de indios de Natagaima.

- Corregimiento de indios de El Ataco.

- Gobierno de Panamá, fue sede de la Real Audiencia de Panamá hasta su extinción en 1752.

- Alcaldía Mayor de Natá.

- Gobierno de Portobelo y Darién.

- Gobierno de San Juan de Girón.

- Gobierno de Santa Marta.

- Gobierno de Riohacha, separado de Santa Marta en 1789.

- Gobierno de Veragua y Alange.

- Territorio jurisdiccional de la Real Audiencia de Caracas

- Gobierno de Caracas.

- Intendencia de Caracas, creada en 1776.

- Gobierno de Barinas, creado en 1786.

- Gobierno de Cumaná.

- Gobierno de la Guayana.

- Gobierno de Maracaibo.

- Gobierno de Margarita.

- Gobierno de Trinidad, conquistado en 1797 por los británicos y perdido totalmente en 1802.

Estructura social e importantes virreyes del virreinato de Nueva Granada

Es fundamental resaltar que en el virreinato de Perú, a fines del siglo XVIII, se experimentó una fuerte caída de la producción de metales preciosos que incentivó la investigación de fuentes de oro y plata, que se encontró supuestamente en zonas apartadas pero conocidas de la Real Audiencia de la Nueva Granada. Muchos investigadores llegaron a concluir que las minas del Chocó, Barbacoas, Antioquia, Patía y de otras regiones neogranadinas bien reemplazaban la elaboración de las agotadas vetas peruanas de Potosí.

Si bien, se sumaría su alto potencial agrícola junto con la importancia que tenían los puertos para el tráfico entre España y América y para el negocio entre las colonias. Por su parte, todo influyó en que Nueva Granada – después de haber estado en un total abandono- se convirtiera en objeto de interés y de significativa preocupación para las nuevas autoridades metropolitanas.

Recordemos que, en cuánto a virreinatos anteriores a los de “Nueva Granada”, el primero fue el breve virreinato de los Colón presentado en 1492 y ejercido por Diego Colón en 1509-1514 respectivamente. De esta manera, con la creación del de Nueva España (1535), se trataron causas de control sobre el imperio azteca que para ese entonces era de inmensa riqueza. Sin dejar atrás el del Perú el cual inició en 1543 para alegar a la necesidad de un mejor gobierno referente a una sociedad lejana, modesta y enriquecida.

Ya entrando en materia de la época de la Nueva Granada, establecida en el tardío año de 1717, se fundó por la necesidad de la administración y dominio directo de las provincias marítimas del norte del subcontinente que con mucha insistencia eran bloqueadas por los extranjeros, y por la esperanza de incrementar las riquezas de la Corona.

Hasta ahora no se sabe con exactitud la fecha exacta del origen de la real cédula pero se estima que fue entre abril y mayo de 1717, fecha en la que daba inicio el nuevo virreinato que demarcaba las tierras en una expansión con más de dos millones seiscientos mil kilómetros cuadrados que comprendían toda la provincia de- Santafé, Nuevo Reino de Granada, las de Cartagena, Santa Marta, Maracaibo, Caracas, Guayana, Antioquia, Popayán y San Francisco de Quito, con todos los demás límites que ya estuviesen incorporados-. Se asignó como capital a Santafé de Bogotá y se promulgó como presidente de la Real Audiencia y encargado de organizar el cambio administrativo a Antonio de la Pedrosa y Guerrero, miembro del Consejo de Indias.

Pasado un tiempo llegó otra cédula real por la que se notificaba al presidente en curso –Pedrosa- (1717-1719) la designación de Jorge de Villalonga (1719-1724) como Virrey. En cierto modo, junto con el nombramiento se notificó al noble conde de La Cueva un largo folio de indicaciones que explicaba de forma breve las políticas de consenso, seguridad y evolución que había planteado en su momento Felipe.

En cierta medida, la gerencia del primer virrey no mejoró ninguna de las limitaciones negativas que existían y que además no complacían las demandas económicas de la corte y del consejo de indias. Por otra parte, se dudó sobre la bondad del virreinato se levantaron voces que, como la del ex presidente Pedrosa, pedían por su anulación. Para la pobreza neogranadina era literalmente un lujo que no podían pagar y que, a su vez, no necesitaban.

Fue para el 5 de noviembre de 1723 cuando se firmó una nueva cédula real que propuso la anulación del virreinato de la Nueva Granada porque no se había obtenido un buen resultado debido a que seguía sin aumento de caudales, no se había podido esquivar los fraudes y anarquías ocasionadas. Se designó a Antonio Manso Maldonado como el nuevo presidente de la Real Audiencia. Es importante acotar que para 1723 se sumaron, al cargo de presidente, los de gobernador y capitán general.

Restauración del Virreinato (1739)

Fue entonces en 1739 en el momento que el rey Felipe V decidió establecer nuevamente el virreinato de Nueva Granada y fue, en ese entonces, cuando designó a Sebastián de Eslava (1739-1749) como nuevo virrey de Nueva Granada para motivar el esparcimiento con el manejo de argumentos que tenían relación con "la conversión y amparo de los indios", el vínculo con la Iglesia y el interés y amparo de los puertos.

Economía y modalidad del virreinato

En el virreinato de Nueva Granada el tema económico es uno de los más importantes ya que fue la motivación de aquellos precursores de la independencia. La mayoría de las veces, en varios textos, los pioneros se refirieron a las extensas cargas fiscales del sistema colonial.

De acuerdo a la falta de libertad económica, y a los exorbitantes desembolsos para invertir el numeroso gasto militar que permitía proteger los intereses de España, tanto en Europa, por sus seguidas guerras con Inglaterra y con Francia de la misma manera como también en los puertos del Caribe y en particular en Cartagena, que consumía una porción del residuo fiscal del virreinato de la Nueva Granada por medio del situado y otras transferencias que recibía para sostener murallas y levantar sus baluartes y, asimismo, remunerar la tropa que albergaba.

En 1797 Antonio Nariño señaló lo siguiente sobre Nueva Granada: “El comercio es lánguido: el erario no corresponde ni a su población, ni a sus riquezas territoriales; y sus habitantes son los más pobres de América”. Con esto, nos preguntamos lo siguiente; ¿con la Independencia, mejoró o empeoró la situación? Si bien es cierto, el principal artículo de exportación de la Nueva Granada en todo el periodo colonial, fue el oro, que formó parte en casi toda la totalidad de las exportaciones hasta el siglo XVIII. A finales del periodo colonial este seguía representando cerca del 90 por ciento del total exportado.

En el siglo XVIII la exportaciones del oro aumentaron a una tasa promedio anual del 2,3 por ciento, lo que era una tasa anhelada de manera que la tendencia general —hasta la revolución industrial— era el tipo de economías donde no crecían ni a largo plazo. Por consiguiente fue el mejor siglo para la Nueva Granada en términos de exportaciones.

En término de producción agrícola la posición también fue una de las mejores. Los recaudos del noveno real, que formaban parte de los diezmos que iban para la Corona, reflejaban un aumento de dicha producción. Así como, entre 1761 y 1800, la incorporación de los novenos reales se plagiaron, de lo que se puede deducir que se debía estar duplicando también la producción agropecuaria. En aquel entonces, la minería y la agricultura sumaban entre los porcentajes 70 y 80 del Producto Interno Bruto (PIB) de la Nueva Granada en esa época. La suma de los ingresos fiscales creció entre 1760 y 1800 a una tasa anual promedio de 4,7 por ciento e incluso mejor al aumento de la población. Esta última creció entre 1779 y 1800, a una tasa anual promedio del 1,7 por ciento. Por lo tanto, y como no había inflación, se puede afirmar de un incremento en los ingresos fiscales en vocablos reales sobre el desarrollo demográfico. La economía de la Nueva Granada crecía de manera poderosa antes de la independencia.

Sin embargo, el cargamento fiscal cobrado por la Corona a sus habitantes también aumentaba a través del tiempo. El crecimiento económico superior sirvió principalmente para sufragar el gran aumento de los gastos militares. Una parte de los cobros tributarios se enviaban a España, a diferencia de México, que subsidió de manera prolongada, para la elaboración de murallas, el sostenimiento de las tropas y los demás gastos relacionados con la defensa militar del puerto.

Propiedad y vida (1550-1819)

Bien, en cuanto a la consolidación de la propiedad de la tierra de Nueva Granada en su máxima expresión se presenta como una estructura agraria latifundista que ha perdurado en el tiempo, incluso, hasta el siglo XXI. Las haciendas se creaban en medio de grandes extensiones de tierra. Los hacendados quienes eran, sus dueños, conformaban la nobleza terrateniente y a su alrededor estaban los mayordomos, capataces, peones, indios mitayos y negros esclavos que hacían los trabajos agrícolas y la atención doméstico.

Las grandes haciendas se localizaron en la Gobernación de Popayán, la sabana de Bogotá, la Provincia de Tunja, Antioquia y la costa Atlántica. Existieron varios tipos de ellas:

La hacienda de autoconsumo, que fue la más pluralizada, y que estaba destinada a la producción para la entrada monetaria de los hacendados, sus familias y peones.

La hacienda lucrativa o empresarial, la cual estaba destinada a la producción de un cultivo o a la ganadería. De este tipo fueron las grandes haciendas para el cultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca o del trigo en la provincia de Tunja. En algunos casos, su estructura era semejante a la de las plantaciones de caña de azúcar y tabaco en las Antillas y Brasil.

La hacienda ociosa, sin producción y con enormes extensiones de tierra virgen fue la más generalizada en la costa Atlántica.

La hacienda eclesiástica, que correspondía a los bienes inmuebles que la Iglesia adquirió por capellanías, censos, legados o compra directa. Una capellanía era una fundación mediante la cual ciertos bienes quedaban sujetos al cumplimiento de misas y de otras cargas pías. La propiedad eclesiástica se fortaleció también alrededor de los conventos en las áreas rurales.

Igualmente, para la seguridad de los indígenas, la corona española ideó y reglamentó el amparo para los pueblos indios. Estas eran las tierras escogidas para un pueblo de indígenas, considerado como propiedad comunal y carácter irrenunciable.

Por consiguiente, alrededor de los resguardos, cuya asignación estuvo a cargo de los oidores y visitadores de la Real Audiencia, se afianzaron los "pueblos de indios”. El Nuevo Reino de Granada se reconoció, como se mencionó al principio, por la producción de oro. Las primeras minas se encontraron en la región de Caloto en el Alto Cauca, en 1536. En Antioquia, las minas de Buriticá fueron descubiertas en 1538, las de Santafé de Antioquia en 1546, y, posteriormente, las de Pamplona.

Inicialmente, el trabajo en las minas lo hicieron los indígenas a través de la mita minera pero fue a finales del XVI cuando los negros procedentes de África laboraron allí seguidamente (1602).

Comercialmente hablando, a nivel interno, la región del oriente en el Nuevo Reino de Granada comercializaba con textiles, harina, azúcar, cacao, tabaco, carne, sal y otros. Dichos textiles eran elaborados en la provincia de Tunja, en Pasto y en Quito. Por añadidura, el comercio del Nuevo Reino estaba unido directamente con la prosperidad de las minas de manera que cuando estas decayeron en el siglo XVIII vino la incertidumbre económica.

En la Nueva Granada la moneda para las transacciones comerciales inicialmente se utilizó el maravedí castellano y fue a mediados del XVI cuando se alargó el uso del peso de oro, equivalente a 450 maravedíes. También existió el conocido escudo de oro, el real de plata, el castellano y la macuquina (moneda de plata). En Santafé y Popayán se establecieron las “Casas de la Moneda”.

Finalmente, durante el resto del período colonial tan sólo se modificó el territorio al crear la Capitanía General de Venezuela. No deja de ser significativo que la Colombia de 1819 a 1830 tuviera los mismos límites y jurisdicción que tuvo el renaciente virreinato neogranadino.

En definitiva el establecimiento del virreinato se afianzaba con la necesidad de una clara centralización administrativa como opción coherente para la nueva administración hispánica. Así, el principal objetivo de la "segunda conquista", la de los Borbones y sus cambios, no era principalmente detener a los extranjeros, todo lo contrario, se buscaba controlar a los criollos y guiar las estructuras económicas coloniales hacia la dependencia y complementariedad con la metrópoli.

Disolución del virreinato

A la decisión adoptada siguieron años de batallas, derrotas y aciertos en cuanto el intento de renovar por parte de Fernando VII el virreinato una vez recuperada la corona. Pese a las marchas y contra marchas, no fue posible; existían fracciones independentistas difíciles de sofocar.

Entre 1816 y 1819 se afianzó la época del terror donde la corona española se hizo presente bloqueando varios puertos y haciendo poseción de la capital con los ejércitos recientemente presentes que venían desde Barcelona y Sevilla con el objetivo de restituir el virreinato a sus orígenes.

Finalmente, la independencia de Colombia se logró en 1819 cuando Simón Bolívar, lideró el ejército republicano tomando la ciudad de Santa Fe el 10 de agosto de ese año, mientras el virrey se daba a la fuga.

Más tarde, por medio de una tregua dada entre el ejército de Nueva Granada y Simón Bolívar, éste logró implantar la República de Colombia. La victoria lograda fue la llave de entrada para lograr la independencia absoluta de Venezuela y Ecuador .

| Antonio Ignacio Pedragosa | 1717-1719 |

| Jorge de Villalonga | 1719-1724 |

| Sebastian de Esclava | 1739-1749 |

| José Alonzo Pizarro | 1749-1753 |

| José Solis Folch de Cardona | 1753-1761 |

| Pedro Messia de la Cerda | 1761-1773 |

| Manuel Guirior | 1773-1776 |

| Manuel Antonio Flores | 1776-1782 |

| Juan de Torrezal Díaz Pimienta | 1782 |

| Antonio Caballero y Gongora | 1782-1789 |

| Francisco Antonio Gil y Lemos | 1789 |

| José Manuel de Ezpeleta | 1789-1797 |

| Pedro Mendinueta y Muzquiz | 1797-1803 |

| Antonio José Amar y Borbon | 1803-1810 |

| Francisco Javier Venegas | 1810 |

| Benito Pérez Brito | 1812-1813 |

| Francisco José de Montalvo | 1813-1818 |

| Juan Samano | 1818-1819 |