La «Guerra del Pacífico», «Guerra del Salitre» o «Guerra del Guano y del Salitre» fue un conflicto armado ocurrido entre y en América del Sur, principalmente en el océano Pacífico; en las costas y el mar de Bolivia; así como en las costas, el mar y y la sierra del Perú. Las partes beligerantes fueron Chile frente a Bolivia y Perú bajo un acuerdo de alianza. El conflicto se inició con la violación del Tratado limítrofe entre Bolivia y Chile que prohibía el establecimiento de impuestos a empresas chilenas lo que produjo como respuesta, tras el fracaso de esfuerzos diplomáticos, la ocupación de Antofagasta y la eventual declaración de guerra. La guerra del Pacífico trajo importantes consecuencias y cambios territoriales en la región que son evidentes hasta la actualidad, siendo notable la pérdida de Bolivia de acceso al mar. No debe confundirse este conflicto con la Guerra del Pacífico (1937-1945) que se inició previamente a la Segunda Guerra Mundial, pero que más tarde se fusionó con esta y concluyó con la victoria aliada.

Con el inicio de la era republicana, las naciones sudamericanas aceptaban sus fronteras comunes como se encontraban en la época colonial bajo el principio de Uti possidetis iuris. Pero la administración española en muchos casos no llegó a definir los límites precisos entre los diferentes virreinatos o regiones por lo que fueron frecuentes los conflictos limítrofes. Desde 1822 en Chile se consideraba el desierto de Atacama como su límite, mientras que Bolivia lo consideraba parte de la provincia de Potosí. Para 1840 se encontraron en esta región importantes cúmulos de Guano y Salitre –fertilizantes muy cotizados en el mercado mundial– lo que llevó a subsecuentes reclamos territoriales entre Chile y Bolivia. Ambas naciones estuvieron cerca de ir a la guerra, pero en 1865 ocurre la Guerra hispano-sudamericana en la que se formó una alianza entre Chile, Perú, Bolivia y Ecuador para enfrentar a España como enemigo común, quedando suspendidos los reclamos limítrofes.

Fue el 10 de agosto de 1866 cuando Chile y Bolivia firmaron el primer tratado limítrofe en el cual se estableció el paralelo 24°S como límite norte-sur y acordaban compartir los derechos de exportación de minerales extraídos entre los paralelos 23°S y 25°S. Luego, el 6 de agosto de 1874 Chile renuncia al 50% de los impuestos en el territorio 23°S-24°S a cambio de la promesa que Bolivia no incrementara impuestos a productores chilenos por 25 años.

Antecedentes

Tratado secreto de alianza entre Perú y Bolivia

El 6 de febrero de 1873 se firmó un tratado secreto entre Perú y Bolivia cuyo objetivo era «proteger la integridad y soberanía de los países firmantes». Esto ocurrió ante el crecimiento de las inversiones chilenas en Tarapacá y Antofagasta, dentro de la región de Atacama, que amenazaban la supremacía peruana en la costa del Pacífico. Argentina fue invitada formar parte del pacto, pero las partes no llegaron a un acuerdo debido a existentes disputas entre Bolivia y Argentina en la zona de Tarija.

Monopolio peruano del salitre

La economía peruana era dependiente de las exportaciones de guano, pero para la década de 1870 los ingresos comenzaron a decaer. En consecuencia el gobierno peruano intento regular la producción y los precios para evitar la competencia entre los productores peruanos de guano y salitre, pero esta legislación fue retirada debido a los altos costos que esto produciría. El gobierno peruano decide entonces en 1875 estatizar todas las empresas productoras de salitre para así controlar efectivamente su precio.

Pero el proyecto peruano de estatización se enfrentaba con un obstáculo: La Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta (CSFA), una empresa chilena radicada en Valparaíso, con una minoría del 34% de capital británico (Casa Gibbs de Londres) que obtuvo el 27 de noviembre de 1873 una licencia del gobierno boliviano para explotar depósitos de nitrato del Salar del Carmen y Las Salinas en Antofagasta libre de impuestos por 15 años. Las salitreras operadas por la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta le impedían efectivamente al Perú controlar el precio internacional del nitrato, por lo que el gobierno peruano intentó usar su influencia en Bolivia para detener o mermar la competencia.

Impuesto de los 10 centavos

En 1875 el municipio de Antofagasta había intentado imponer un impuesto de 3 centavos a la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, pero fue el Consejo de Estado de Bolivia, presidido por Serapio Reyes Ortiz (más tarde presidente de Bolivia), que había rechazado el impuesto «por violar el Tratado de Límites de 1874 y la licencia de noviembre de 1873». En 1878 el Congreso de Bolivia se abocó al estudio de la licencia a la CSFA de noviembre de 1873, considerando que todas las renegociaciones debían ser aprobadas por esa institución. Y finalmente la Asamblea Nacional Constituyente mediante una ley del 14 de febrero de 1878 aprobó la licencia de la CSFA pero estableció un impuesto mínimo de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado.

Para la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta el cobro del impuesto de 10 centavos violaba los términos de la licencia otorgada en 1873, así como el artículo 4 del Tratado de límites de 1874 entre Bolivia y Chile, en el que que Bolivia se comprometió a no subir impuestos a empresas chilenas durante 25 años. La compañía se negó a pagar el impuesto y solicitó la representación del gobierno chileno, lo que produjo una crisis diplomática. Durante meses el gobierno boliviano se abstuvo de aplicar el impuesto mientras se discutían las objeciones del gobierno chileno.

Ocupación chilena de Antofagasta

El 6 de febrero de 1879, el gobierno de Bolivia rescindió el contrato con la CSFA aduciendo que esta no aceptaba la nueva ley, ordenando a su vez embargar y rematar sus bienes para cobrar el pago de los impuestos desde febrero de 1878.

El presidente chileno Aníbal Pinto ordenó entonces la ocupación militar de Antofagasta, que fue lograda sin resistencia el 14 de febrero de 1879. La guarnición boliviana no pudo resistir la intervención y se retiraron al interior.

Guerra del Pacífico

La Guerra del Pacífico tomó por sorpresa a las naciones involucradas que no se encontraban preparadas militarmente o económicamente para un conflicto de este tipo. Ninguno de los países contaban con dotaciones militares adecuadas. Las pocas naves de guerra que existían se encontraban en pésimo estado y las fuerzas militares eran reducidas. Existía sin embargo, una ventaja aparente entre los aliados peruanos y bolivianos, cuyas tropas doblaban a las chilenas en número y el puerto peruano del Callao se encontraba defendido con artillería. La prensa internacional inicialmente daba por segura una derrota chilena.

Pero Chile contaba con ciertas ventajas que no se hacían del todo evidentes. Desde 1833 en Chile existió un estable régimen político que permitió desarrollar y fortalecer sus instituciones. El ejército y la armada chilena contaban con mandos formados en una escuela de oficiales, tropas fogueadas durante la Ocupación de la Araucanía, y la uniformidad del armamento facilitaba el reabastecimiento. La armada de Chile contaba con dos acorazados que dificilmente podían ser abatidos por la armada del Perú. El abastecimiento chileno desde Europa podía realizarse a través del Estrecho de Magallanes.

Las fuerzas aliadas peruanas y bolivianas estaban deficientemente preparadas y contaban con diferentes tipos de fusiles con diferentes municiones para cada uno, lo que dificultaba aun más la instrucción de nuevos reclutas; así como el mantenimiento y reabastecimiento. La Ammada del Perú contaba con numerosos chilenos entre sus tripulaciones, pero estos tras ser expulsados solo pudieron ser reemplazados por otros extranjeros. Los aliados tampoco contaban con artillería o caballería comparable a la chilena. De especial relevancia era el abastecimiento aliado, que pasaba a través de otros países, en muchas ocasiones sujetos a la influencia chilena.

Campaña naval

El desierto de Atacama es un lugar inhóspito y difícil para el combate. Esto hacía indispensable para cualquier operación militar en el área la supremacía de los mares circundantes. Solo Chile y Perú contaban con cierta capacidad naval. Al comienzo de la guerra Chile contaba con dos buques de guerra acorazados: el Cochrane y el Blanco Encalada; además de las corbetas de madera Chacabuco, O’Higgins, Esmeralda y Abtao, la cañonera Magallanes y la goleta Covadonga. Perú contaba también con dos buques blindados, aunque inferiores: el Huáscar y el Independencia; además de los monitores fluviales Atahualpa y Manco Cápac, la corbeta de madera Unión y la cañonera de madera Pilcomayo.

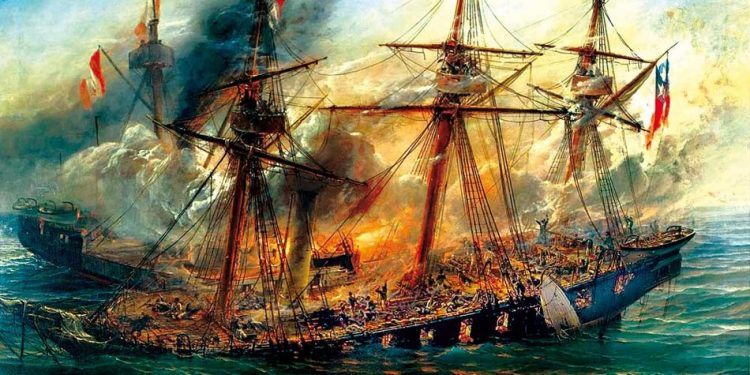

La escuadra chilena bloqueó el puerto peruano de Iquique el 5 de abril de 1879 con el objetivo de asfixiar la economía peruana de exportación y forzar la expulsión de la escuadra peruana en el Callao. Los chilenos también bombardearon los puertos de Pabellón de Pica, Huanillos, Mollendo y Pisagua que se encontraban débilmente defendidos. Los peruanos se vieron forzados a recurrir a estrategias audaces para compensar ante su clara debilidad militar. El 12 de abril ocurrió el combate naval de Chipana, sin un claro vencedor. Entonces el 16 de mayo la flota chilena salió de Iquique con dirección al Callao para atacar finalmente la flota peruana, dejando solo dos buques menores (la corbeta Esmeralda y la goleta Covadonga) para mantener el bloqueo del puerto. El 21 de mayo ocurre el combate naval de Iquique en el cual el monitor blindado peruano Huáscar logra hundir la corbeta Esmeralda, mientras la goleta Covadonga se enfrentó y logra encallar la fragata peruana Independencia.

Los peruanos logran levantar temporalmente el bloqueo naval pero perdieron la unidad mas poderosa de su armada. Sin embargo, para el 1 de junio el grueso de la escuadra chilena regresaba de su infructuosa expedición al Callao y restablecieron el bloqueo naval de Iquique hasta el 2 de agosto.

Los peruanos se vieron forzados a recurrir a estrategias audaces para compensar ante su clara debilidad militar. El monitor blindado Huáscar mantuvo en jaque a la escuadra chilena durante 6 meses en las que atacaba sorpresivamente transportes chilenos y sus líneas de comunicación, bombardeaba puertos militares al mismo tiempo que evitaba a los blindados chilenos gracias a su velocidad. Los chilenos intentaron sin éxito torpedear al blindado. El 23 de julio de 1879, el Huascar logra capturar al vapor chileno Rímac con el regimiento entero de caballería Carabineros de Yungay a bordo. Esto produjo una crisis política en Chile, tras lo cual renunciaron los miembros del gabinete y el jefe de la armada chilena.

El 10 de abril de 1880 la flota chilena estableció un bloqueo naval en el Callao, iniciando la última fase de la campaña naval de la Guerra del Pacífico. En esta etapa se enfrentaron unidades chilenas y peruanas, y la flota chilena bombardea las defensas del puerto. Los peruanos recurren al uso de artefactos explosivos y torpedos con los que logran hundir la goleta Covadonga, el transporte artillado Loa y la torpedera Janequeo. Sin embargo, la escuadra chilena logra mantener el bloqueo naval con éxito. Luego de las voctorias del ejército chileno en Chorrillos el 13 de enero y en Miraflores el 15 de enero, la autoridad naval peruana en el Callao ordenó la destrucción de las baterías y los buques que aun le quedaban a la marina peruana el 17 de enero, para evitar su captura por la armada chilena.

Campañas terrestres

La guerra en tierra firme en el marco de la Guerra del Pacífico suele dividirse en cuatro campañas principales: Campaña de Tarapacá, Campaña de Arica-Tacna, Campaña de Lima y la campaña de la Breña, en la que fue desarticulado el último foco de resistencia peruana. También destacan otros enfrentamientos terrestres como la resistencia boliviana en el litoral, la expedición de Lynch a la costa norte del Perú y la ocupación de Arequipa.

El ejército chileno inició la invasión del Perú el 2 de noviembre de 1879 con el desembarco de unos 9900 hombres y 880 animales en Pisagua, a 550 km al norte de Antofagasta.

Fin de la guerra

La ocupación de Lima el 17 de enero de 1881 por las fuerzas chilenas marcó el inicio del fin de la Guerra del Pacífico. Ese mismo día fueron destruidos los fuertes del Callao y el resto de las naves peruanas fueron varadas, incendiadas o hundidas por orden de la autoridad naval peruana para evitar su captura por la armada chilena. En Bolivia, el vicepresidente Aniceto Arce, fue desterrado por apoyar la paz con Chile y el gobierno continuó su apoyo al Perú. Paralelamente a estos sucesos, en Lima se formó una junta de vecinos notables el 12 de marzo de 1881 en la que eligieron a Francisco García Calderón como Presidente Provisional de la República de esta forma estableciendo un gobierno civil en Perú, que al principio fue tolerado por Chile en contraposición a la autoridad del presidente Nicolás de Piérola, quien abandonó Lima ante los desastres militares en la defensa de la capital.

El gobierno chileno entonces intentó acordar la Paz con García Calderón esperando que aceptara las exigencias territoriales, pero este rechazaba la condición, en preferencia de la indemnización pecuniaria. El 23 de julio de 1881 se firmó un tratado de límites entre Chile y Argentina en el que se transaba la Patagonia oriental por la Patagonia occidental y el Estrecho de Magallanes, poniendo fin a la posibilidad que Argentina interviniese en la guerra.

El 28 de septiembre el gobierno chileno prohibió el ejercicio de autoridades peruanas no establecidas por la ocupación. García Calderón fue detenido el 6 de noviembre y deportado a Chile, pero previamente había nombrado como sucesor a Lizardo Montero, jefe del ejército del norte en Cajamarca.

En Perú se inició una etapa de resistencia con tácticas no tradicionales de guerra de guerrillas con tropas regulares e irregulares organizadas en el centro por el general Andrés A. Cáceres, al sur por el general P. del Solar, y al norte por los generales L. Montero y M. Iglesias. La breña de los Andes contaba con una topografía especialmente adecuada para las guerrillas. El 15 de abril de 1881, a tres meses de la ocupación de Lima, los chilenos organizaron la primera expedición para combatir la resistencia peruana con unos 700 hombres bajo el mando del teniente coronel Ambrosio Letelier. Los resultados fueron devastadores debido a los atropellos que Letelier cometió contra la población de la zona, provocando la rebelión de los campesinos y el reclamo de los países neutrales.

Una nueva expedición chilena fue organizada en 1882 para controlar la resistencia militar liderada por Cáceres en las regiones sur y centro andinas. Las tropas chilenas habían ocupado sucesivamente Tarma, Jauja, Huancayo hasta Izcuchaca. Pero debido al hostigamiento de los irregulares peruanos, la falta de aprovisionamiento y las enfermedades, la fuerza expedicionaria chilena se vio forzada a retirarse hacia Lima en los primeros días de agosto.

Al inicio del tercer año de ocupación, en 1883 el gobierno en Santiago ordenó a Lynch organizar una nueva expedición para desmembrar a las fuerzas de resistencia lideradas por Cáceres, que aun se oponía al acuerdo entre el gobierno chileno y el de Iglesias para finalizar la guerra. El 10 de julio las fuerzas chilenas de Gorostiaga derrotaron a las de Cáceres en la batalla de Huamachuco. Con esto se consolidó al gobierno de Iglesias, convencidos sus detractores que se oponían a la cesión de territorios, de la futilidad de continuar con la guerra. La última fuerza peruana de importancia que prevaliecía era el ejército de Montero en Arequipa con unos 5500 hombres, por lo que el mando chileno envió en septiembre una fuerza de 6400 hombres al mando del coronel José Velásquez Bórquez para derrotarlos. Al mismo tiempo se organizó una expedición de 1554 hombres al mando del coronel Urriola que pasaría por Jauja y Huancayo, ocuparía Ayacucho e impediría una eventual ocupación de Montero para unir sus fuerzas con las de cáceres.

El éxito de la invasión chilena en el Perú fue definitivo una vez derrotada la resistencia peruana. Esto afianzó el gobierno de Iglesias para obtener la paz definitiva con Perú y ejerció presión militar sobre el gobierno boliviano para que aceptara la cesión de los territorios que le costaría perpetuamente la salida al mar.

Consecuencias

Entre las consecuencias inmediatas de la Guerra del Pacífico:

- Firma del Tratado de Ancón entre Chile y Perú.

- Firma del Pacto de Tregua indefinido entre Chile y Bolivia.

- Firma del Tratado de 1881 entre Chile y Argentina.

- Inicio de la Guerra Civil Peruana de 1884-1885.

- Inicio del Litigio de la Puna de Atacama entre Bolivia, Chile y Argentina en 1884.

- Más de 12.000 muertes y más de 7.000 heridos entre los aliados peruanos y bolivianos.

- Más de 2.400 muertes y más de 6.200 heridos del lado chileno.

- Importantes daños materiales, militares y civiles.

La Guerra del Pacífico produjo importantes cambios territoriales para las naciones involucradas, algunos de los cuales prevalecen incluso en la actualidad. Es notable que como consecuencia directa del conflicto Bolivia pierde el derecho de acceso al mar.

- Anexión chilena del Departamento del Litoral en 1884, posteriormente cedido por Bolivia perpetuamente a Chile en 1904.

- El Departamento de Tarapacá es cedido por Perú a Chile en 1884.

- La Provincia de Arica es ocupada temporalmente por Chile en 1884 e incorporada a perpetuidad en 1929.

- Chile ocupa La Provincia de Tacna en 1884 y la Provincia de Tarata en 1885. Sin embargo, Tarata retorna al Perú en 1925 y el resto de la región se reincorpora en 1929.